强制学习如何做妈妈 一名遗弃罪母亲的回归之路

时间:2019-10-23 08:00:26 来源:新京报

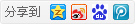

[导读]一名遗弃罪母亲的回归之路因两次遗弃亲生子,母亲被法院判三缓五,缓刑条件为强制学习如何做妈妈2013年9月,刘美莲接刘世豪回家。受访者供图2019年9月,刘美莲写给刘世豪老师的感谢信。新京报记者张惠兰摄9月24日,房东给刘世豪送来的晚餐。新京报记者张惠兰摄2013年9月,刘美莲、刘世豪与长宁区法院的法官沟通交流。受访者供图47岁的刘美莲与13岁的刘世豪坐得远远的,一个在家里的床上,一个在两米外的书桌前,隔阂横亘在空气里。

2013年9月,刘美莲接刘世豪回家。受访者供图

2019年9月,刘美莲写给刘世豪老师的感谢信。新京报记者 张惠兰 摄

9月24日,房东给刘世豪送来的晚餐。新京报记者 张惠兰 摄

2013年9月,刘美莲、刘世豪与长宁区法院的法官沟通交流。受访者供图

47岁的刘美莲与13岁的刘世豪坐得远远的,一个在家里的床上,一个在两米外的书桌前,隔阂横亘在空气里。

与普通人不同,刘美莲的黑色长裤下,脚腕处鼓出一个大包。那是上海市长宁区新泾镇司法所给她戴上的电子脚环,因为她是一名犯有遗弃罪的缓刑犯,遗弃对象就是身旁的儿子刘世豪。

在长宁区法院的判决里,刘美莲因两度遗弃刘世豪被判处有期徒刑三年,缓刑五年。缓刑的附加条件是她要与儿子一起生活,等他放学回家,为他洗衣做饭;此外,还必须接受司法所、妇联的“家庭教育指导”。

适用在刘美莲身上的“家庭教育指导”还有另一个名字——强制亲职教育,刘美莲案也是国内“强制亲职教育第一案”。对于她这样的失职监护人,这是司法机关保护其未成年子女权益的一种方式。

早在上世纪80年代,上海、北京等地的法院、检察院就在一些涉及未成年人的案件中加入了亲职教育的内容。但如何保证亲职教育有效、如何保证监护人尽职尽责地照料未成年人、亲职教育能否具有强制力,始终是困扰司法机关的难题。

不太习惯彼此的母子

9月26日下午,受长宁区法院和上海市妇联之托,家庭社工章媛媛第5次来到刘美莲家。那是一间十来平米的预制板房,搭在房东家的小院里,几样家具被刘美莲拾掇得干净整洁,条纹床单上看不出一丝皱痕。

一进门,章媛媛就看到了摊在桌上的几封感谢信,那是刘美莲写给法律援助律师、新泾镇司法所和刘世豪就读的中学的。信里,她提到了学校提供的救助金、暑假时老师的家访,感谢之外,还为当初的遗弃行为写了许多反省的话。“是不是有点像犯罪认错的信,不像感谢信?”她有些不好意思地看着章媛媛。

章媛媛认识刘美莲半年了,至今记得二人在北新泾地铁站初次见面时的场景。刘美莲身高一米五多点,总是习惯性地交叠着手、颔着下巴,像个犯了错的学生。两人坐在地铁站旁的露天停车场里聊天,说起遗弃儿子时,刘美莲哭了很久。

从那时起,章媛媛每月都要与刘美莲见面,聊上一两个小时,刘世豪也在。她发现这对母子很少认真对话,母亲总把“他不听我的,说了也没用,随他去吧”挂在嘴边,儿子则用“她傻,随便她”来搪塞。

肢体接触几乎没有。章媛媛记得7月时,刘世豪想去逮知了,天气热,刘美莲要帮他擦汗,刘世豪有些躲闪。

但章媛媛看得出,刘美莲是真心盼着儿子好。为了给他一个上海户口,刘美莲先后几次与上海本地的男人相亲,还遇到了骗子,差点被人勒索了钱财。

刘世豪也在重新习惯母亲的存在。虽然表面对妈妈不太理睬,但已不像刚回家时那样老往小姨家跑,愿意长时间和妈妈待在一处了。“他有对母爱的渴望,但是没有对母亲的尊重,他母亲所做的种种都在他的脑子里,所以母亲的话他也不会当做权威。”章媛媛说。

两度遗弃

对于刘美莲,刘世豪的诞生是个意外。

2005年,她从北方的一个小县城到上海打工,结识了长自己十多岁的梁松。两人各有家庭,却发生了一夜情,2006年10月,刘世豪出生。有了这个儿子,丈夫与刘美莲离了婚。她自觉没脸在老家立足,只好离开大儿子,带着这个小儿子回到上海,寄住到妹妹家。

为了让刘世豪有个上海户口,能在上海上学,刘美莲带着他到梁松家讨说法。但梁松从不知道儿子的存在,双方矛盾激化。

2012年,刘美莲领着6岁的刘世豪来到长宁区法院,要求法院把孩子的抚养权判给梁松。案子到了法官顾薛磊手上,调解无果后,他将抚养权判给了刘美莲,梁松则要支付每月1200元的抚养费。

“判决是2013年5月,梁松已经快60岁了,在上海又没有房子。另外当时双方矛盾很深,孩子根本无法融入梁松的家庭,甚至可能发生流血冲突。”顾薛磊说。

对于这个结果,刘美莲不满意。判决后3个月,她把刘世豪带到长宁法院的立案大厅,往他手里塞了1000元后就此消失。钱是梁松给的抚养费,她自己留了200元。

面对这个7岁男孩,母亲联系不上,在上海生活的小姨一家不管;他的父母均健在,所以也不符合公办福利院的接收条件。无奈之下,长宁法院的法官们把刘世豪接回家照顾了十多天,之后通过民政部门辗转联系了一家民办福利院,把孩子送了过去。

在顾薛磊的印象里,福利院里大多是患有脑瘫的孩子,包括刘世豪在内的健全儿童只有两三个,都是被家人遗弃的。

刘世豪在福利院生活了大约一个月,法院终于通过刘美莲的妹妹找到了她,想法让她把孩子领回了家。此后,法官们捐钱捐物,还请妇联为她介绍了家政工作,可刘美莲嫌“干活累,头疼”,没答应。

在刘美莲的记忆里,接下来那段独自抚养儿子的经历十分灰暗。为了照顾孩子,她只能打零工,收入很少。梁松每月1200元的抚养费和妹妹的接济,是母子俩的主要生活来源。他们换了几个住处,还曾租住在梁松姐姐家。但姐姐对他们冷眼相待,半年后,二人重回妹妹家50多平米的小屋蜗居。

2015年2月15日,时近春节,刘美莲又一次把裹着大衣、背着书包的刘世豪扔在长宁法院门外。

她后来说,之所以这么做是因为自己没钱、条件差,儿子跟着谁都比跟着她好。她至今记得儿子第一次从福利院回来时的抱怨:你给我吃的什么东西,我还不如去福利院呢。她下定决心不要这个孩子了,家里和他有关的照片、衣物等都被收了起来。

但她也会思念,偷偷抹了很多次泪。有一回,她凌晨三四点出门,沿着哈密路走到西郊百联。那是第一次接回儿子后,她和法官们为他庆祝7岁生日的商场。在空旷的大街上,她边走边哭。

第二次被遗弃时,刘世豪已经9岁了。他回到之前的福利院,几次转学后,磕磕绊绊地从小学毕了业。长宁法院的法官和福利院的老师一次又一次告诉他,就快找到你妈妈了,但他始终没有等到母亲的消息,在福利院里一住就是三年。

从说理到强制

直到2018年初,长宁区检察院副检察长黄冬生调研困境儿童权益保障时,从民政局听说了刘世豪的事。他意识到这是一起典型的遗弃犯罪案件。上海市公安局长宁区分局对此事刑事立案,移送到长宁检察院时,接手的是未成年人刑事检察科检察官尤丽娜。

尤丽娜是“80后”,却已在未检做了11年。她听前辈们说过,早在上世纪80年代,院里办理涉罪未成年人案件时,就会与他们的父母谈话,试图找出孩子个人与家庭的症结。“我们的理念是一脉相承的,只不过一开始方式比较简单,也没去想法律依据。”尤丽娜说。

相对成形的经验出现在2008年。当时,北京市海淀区检察院与中国人口宣教中心合作,启动了针对涉罪未成年人父母的“家长课堂”。但真正使用亲职教育一词,要到2013年后。据北京师范大学法学院教授吴宗宪介绍,那一年,海淀法院为涉罪未成年人的监护人开设了“亲职教育课堂”。

所谓亲职教育,是指监护人失职后未成年人违法犯罪或受到侵害,对于失职监护人,司法机关可以要求他们接受监护、教养子女方面的教育。吴宗宪说,与最近的刘美莲案不同,之前很多年,大陆亲职教育的对象都是涉罪未成年人、刑事案件未成年被害人的监护人,而且缺乏具有强制力的法律依据。

在尤丽娜的经验里,早几年的亲职教育多靠说理或“以情动人”。她记得在一起强奸案中,一名女孩险些被人侵犯,家人却埋怨她自作自受。尤丽娜对着女孩的母亲、姐姐、哥哥做了大半年工作,终于改变了他们的态度。

另一起案件中,一名外地来沪的17岁男孩涉嫌盗窃,父母却推说工作忙,不肯来看他。直到检察官在电话里读了男孩在看守所写的日记,母亲才发现,孩子走上歧途与自己忙于生计、常常打骂有关。她辞了老家的工作,到上海陪着儿子度过了帮教考察期。

“一部分家长让我们很感动,痛哭流涕、深刻反思。但也有一部分家长,通知都不来,说好来了还迟到。”尤丽娜说,针对这样的监护人,他们开始查阅赋予亲职教育强制力的法律依据。比如未成年人保护法规定,监护人应当学习家庭教育知识,正确履行监护职责;预防未成年人犯罪法要求,监护人如不履行监护职责,放任未成年人的不良行为,公安机关可对其训诫。

然而训诫已是最严厉的惩罚,有的家长依旧推脱,“随便你们吧,想把我儿子关起来就关起来”。

就在检察官们束手无策时,上海市普陀区检察院进行了一场实验,他们从12名涉嫌寻衅滋事的未成年人及其家长入手,举办了“亲职教育与行为矫治培训班”:白天给孩子做矫治,晚上为家长开展亲职教育。

与以往的亲职教育不同,这一次,普陀检察院告诉家长们,你们在培训班上的表现将作为子女是否适用缓刑、相对不起诉、附条件不起诉的依据。主意是黄冬生想的,他当时是上海市检察院未检处副处长。他说自己不得不用这样的手段吓吓这些家长,如果他们还是不来,也不能真的影响到孩子。

效果立竿见影,培训班内的12组家庭无一缺席,有的父母双方全来了。培训后,普陀检察院对12名未成年人全部做出不起诉决定,跟踪调查显示,无一人再犯罪。

桂文茜是普陀检察院未检办案组的检察官助理,全程参与了这个项目。她记得在一堂亲子互动课上,一名很久不与母亲说话的孩子主动拥抱了妈妈,“妈妈的眼泪当时就下来了。”

把强制亲职教育写进判决

自从2018年6月长宁公安局对刘美莲立案,没过多久,她就在一家饭店的后厨被找到了。她从没想过遗弃儿子的行为已经犯了罪,还以为他被某个好人家收养,正在享福。当听说儿子已在福利院住了三年时,她着急了,要赶快把他“弄回来”。

长宁区政府和政法委也注意到了刘世豪。在新泾镇政府的协调下,辖区内的一所中学和学校附近的一家养老院,兜底解决了孩子的初中入学及临时住宿问题。

然而对刘美莲审查起诉的三个多月,她继续抚养孩子的愿望一直摇摆。她担心一个人带着孩子生活太过艰难,也怕自己养不好、教不好。

2018年11月15日,尤丽娜就本案向长宁法院提起公诉。鉴于刘美莲两次遗弃刘世豪,情节恶劣,而且始终下不了继续抚养孩子的决心,她建议判处二到三年有期徒刑,不适用缓刑。

然而案件开庭时,刘美莲变了。经过心理咨询师的疏导,她认罪悔罪,当庭表示希望重新抚养刘世豪。刘世豪也想回来和妈妈一起生活,刘美莲的妹妹承诺为母子二人提供住处。

顾颖是这起遗弃案的承办法官,根据过往经验,她担心有了之前两次的遗弃先例,如果孩子青春期时再发生第三次,后果将不堪设想。

若是放在过去,她很可能会严惩刘美莲。但最近几年她发现,那些被父母遗弃的孩子,由于内心受到的创伤很深,到了青春期,很容易出现严重的叛逆心理。

刘世豪也有类似问题。一次,顾颖去看他时被要求不能拍照。在刘世豪看来,许多人到福利院来只是为了拍拍照片,假模假式地献完爱心后再也不会出现。“所以我的想法是,尽可能给孩子一个真正的家。”顾颖说。

这与长宁区检察院副检察长黄冬生的想法不谋而合。

为了达成这一目标,判决前的一个月,黄冬生和司法实务界的人士多次讨论本案。鉴于之前的经验,他们考虑对刘美莲处以缓刑,并把强制亲职教育作为附加条件。

“但是怎么强制呢?我当时想到了禁止令。”黄冬生说。所谓禁止令,是指对判处缓刑等刑罚的罪犯,法院可以禁止他们在考验期内从事某些特定活动。把禁止令套到亲职教育上,就变成了“禁止逃避家庭教育指导”。

为了把这种新型强制亲职教育变为可操作的制度,2019年春节假期后的第二天,长宁区政法委召开了协调会,区检察院、区法院、区司法局、区民政局、区人口办等对口单位,都被叫来了。

民政局在会上表示,如对刘美莲判处缓刑,他们会向刘世豪发放每月1800元的困境儿童补贴。人口办承诺,只要刘美莲有合法稳定的住所,居住证可以先登记后办理。对司法局,政法委的要求是,如果刘美莲被判了监外执行,“(矫正工作)要克服困难,担着风险也要前行”。

2月15日,距离刘美莲第二次遗弃儿子整整四年后,长宁法院终于宣判了:刘美莲犯遗弃罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年;缓刑考验期内,她不能逃避司法所和相关组织安排的家庭教育指导。

回归母亲的角色

从2019年5月起,章媛媛进入了刘美莲与刘世豪的生活。

章媛媛是上海公益社工师事务所的一名家庭社工,受上海市妇联之托,成为刘美莲的家庭教育指导老师。此前,她的服务对象主要是单亲、吸毒等困难家庭,除了通过访谈了解亲子关系、传授家庭教育方法外,她还会和同事们组织一些家庭教育类的社区活动。

刘美莲母子是章媛媛接触的第一个涉罪家庭。见面前,她特地找到已是长宁法院未成年人与家事案件综合审判庭负责人的顾薛磊了解情况,市、区、街道三级妇联也对工作进行了指导。“妇联的希望是,增强刘美莲的亲职能力,让她回归到母亲的角色,尽母亲的义务。”章媛媛说。

现在,她每月都要询问刘家母子的生活,大到二人关系的改善、刘美莲的亲职能力,小到家中房间布局、刘世豪的学习成绩。至今,“遗弃”“父亲”都是她小心规避的敏感词。下一步,她不仅要继续为刘美莲做心理疏导,还打算找刘世豪单独聊聊。

除了章媛媛的指导,刘美莲还受到各部门、全方位的监督。她每周要与尤丽娜通一次电话,说说与孩子的日常相处。每月两人还要见一次面,因为尤丽娜认为眼神交流很重要,“从她的眼神里,我能知道她说的是真话还是假话。”

从2019年7月起,刘美莲正式到住址所在的长宁区新泾镇司法所接受社区矫正。此前的托管期,她被要求每天早上给司法所打电话,汇报刘世豪的情况、自己有没有按时接送他到学校等。

长宁区委政法委还牵头成立了一个评估小组、一个关护小组,前者评估刘美莲社区矫正的表现,后者针对刘世豪开展关护帮扶。尤丽娜说,两个小组建立了微信群,上述涉及的各单位人员和刘世豪的班主任都被拉了进去。9月开学的第一天,她就在群里问老师,刘美莲有没有送孩子去上课。老师回复,“送过来了,孩子精神状态挺好的。”

与前几年的亲职教育案例不同,刘美莲案的亲职教育不仅具有强制性,还间接保证了刘世豪不会被再次遗弃。新泾镇司法所提供的会议纪要显示,在7月的一场协调会上,区政法委书记明确,如果刘美莲在矫正期间再次违法就会被收监。而一旦她被收监,其他监护人又无法履行监护职责,民政局就会托底,解决刘世豪的生活和学习。

但在黄冬生看来,刘美莲案的经验有限,只能复制到监护人直接侵害未成年人的案件里。他说,要想强制涉罪未成年人、未成年被害人的家长接受亲职教育,尚需相关立法的完善。

与儿子分别四年,再次见面时,刘美莲发现孩子的个头蹿得比自己还高。他叫了一声“妈妈”,嘟囔了一句让她不解的话,便不再理她。

这个13岁的男孩已经不习惯母亲的照料。刘美莲端饭,他说“谢谢”,洗衣他也说“谢谢”。每声谢谢都像针一样,扎到了刘美莲心里。

好在几个月的相处后,两人重新熟络了,刘世豪说“谢谢”的频率越来越少,在吃穿用度上,也会主动提些要求。在章媛媛等社工的指导下,刘美莲也改变了以往强压式、命令式的教育,不再一味禁止儿子玩游戏,还答应他,如果期中考试成绩不错,就给他买个1000多块的平板电脑。

今年7月,刘美莲带着刘世豪搬出了妹妹家逼仄的小屋,在学校附近租了一间房。她和上海本地那些普通妈妈越来越像,开始盘算着给儿子报个辅导班。

9月24日,新泾镇司法所的工作人员到刘家家访时,氛围不一样了。刘美莲、刘世豪站在客人对面,隔着不到一米。刘美莲发现孩子头上出汗了,伸长手臂,小心翼翼地帮他擦汗。刘世豪像没看见一样,继续和司法所的人聊天。但与以往不同,这一次,他没有躲闪。

(为保护当事人隐私,刘美莲、刘世豪、梁松为化名)

新京报记者 张惠兰 上海报道

声明:网上天津登载此文出于传送更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供网友参考,如有侵权,请与本站客服联系。信息纠错: QQ:9528213;1482795735 E-MAIL:1482795735@qq.com