刘忠林再上法庭:青春换来的钱不能轻易被骗走了

时间:2019-09-11 09:35:50 来源:中国青年报

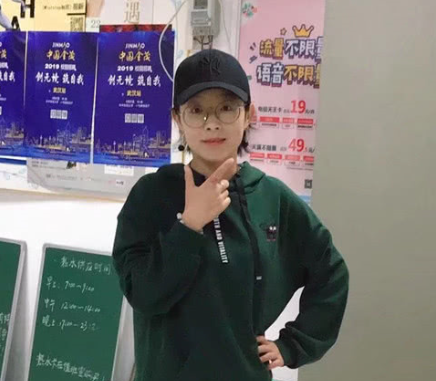

[导读]刘忠林拿着打印的银行流水单据。中国青年报·中国青年网记者王景烁 摄刘忠林又一次走进了法庭。作为已知“被关押时间最长的蒙冤者”,他曾发誓这辈子不会再打官司,不会再到这种地方。从22岁到49岁,他一直陷在“别人”的案件里:1990年,吉林省的一个村庄挖出一具女尸,他成了被告,被一步步推向了审判席和牢房,直到2018年法院改判他无罪。但这一次,著名冤案的当事人成了一起离婚诉讼的原告。

刘忠林拿着打印的银行流水单据。中国青年报·中国青年网记者 王景烁/摄

刘忠林又一次走进了法庭。

作为已知“被关押时间最长的蒙冤者”,他曾发誓这辈子不会再打官司,不会再到这种地方。从22岁到49岁,他一直陷在“别人”的案件里:1990年,吉林省的一个村庄挖出一具女尸,他成了被告,被一步步推向了审判席和牢房,直到2018年法院改判他无罪。

但这一次,著名冤案的当事人成了一起离婚诉讼的原告。9月3日这天,他走进吉林辽源市的另一家法院,向新婚不久的妻子提起离婚,并要求对方归还近百万元的财产。

他试图用各种方式证明财产的去处:购房花了45万元,一辆颜色很张扬的红色奔驰牌汽车花了39万元,这些不动产都登记在妻子名下;有15万元现金是他存入她名下的;根据他的主张,女方还有大概价值3万元的首饰,是他出钱买的。

法庭上很多人都清楚这个51岁中年男子的财产来源:入狱9217天,国家赔偿金460万元。

为了证明自己,他打印了个人账户自收到国家赔偿金之后的全部流水单。握着那几张纸,他有点慌——460万元发放8个月后,数字已经缩水了一半。

这段持续了7个多月的婚姻始于2019年1月30日,妻子比他小22岁。他们经亲戚介绍,相识4个月后登记。

而现在,对于这段婚姻,他后悔的是没做婚前财产公证,想着“人应该都比较诚信”。

就像一场抢救,他注销了刚刚开业1个月的饭店;妻子拿着行李离开家的第二天,他向法院申请财产保全,法院同意将他赠予对方的房产、汽车和存款暂时冻结。

在狱中生活过25年后,他对许多生活技能都已生疏,眼下却不得不加紧去学习汽车驾驶,为的不是开车,而是“尽快考下车本”,成为那辆红色汽车的主人。

在今年1月28日收到国家赔偿金之前,他已听说过其他著名冤案当事人诸如赵作海等人短期内花完或被人骗走国家赔偿金的事情。他早就想好了:拿到钱,一半要存“死期”——也就是定期存款,“打死也不动”;剩下的他要留着安顿生活,再做点小买卖。

“这笔钱是我拿青春换来的,不能让人轻易给骗走了!”他说。

这是他人生重启的所有本钱了。他此前人生的二分之一都在铁窗里度过。等他出狱后,他的老家吉林东辽县凌云乡会民村里,土路变成了水泥路,农业机械代替了人工耕种,人手一台的电器从收音机变成了智能手机。而他拥有的是一个著名的案件,以及460万元。

出狱时,他没见过手机,没见过电脑,甚至不知道什么是易拉罐。村里的平房被一一推倒,从路东迁到了路西,建起了砖楼。只有他家的房子,孤零零地被遗弃在路的东侧,秋季淹没在一片两米多高的玉米地里。窗户不见了踪影,天花板脱落后砸入了土炕,到处挂着层层叠叠的蜘蛛网,这是他的“家”。案发前,他患有精神病的母亲就走失了,父亲也已去世。除了多年监狱生活留下的烙印,他觉得自己“一无所有”。

如同那栋过时的土坯房,在快速向前的时光里,刘忠林的生活被按下了长长的暂停键。“20多年的监狱(生涯),把我关傻了,出来啥都不认识。”他感慨。

他的辩护律师、北京市尚权律师事务所合伙人张宇鹏仍记得第一次见到他的场景。服刑期满,冤案仍未平反,他跟在姐夫的身后来找律师。“我让他坐我身边,他愣了半天,战战兢兢地憋出一句,‘可以坐吗?’”

刘忠林至今仍小心翼翼,他不相信口头承诺。每次给法院打电话,他会留一份录音。等待国家赔偿款的日子,即使知道需要15个工作日才能到账,他也常常追问进展。

后来,他删除了在冤案平反过程中打过交道的大部分记者的联系方式,打算跟过去告别,“开始过正经的日子”。

监狱生活教给过他一些技能。重获自由后,他分别去过内蒙古、大连、长春、深圳和北京,干过5份工作。在深圳,他找到一份安装手机充电器的工作,干了3天,公司查了他的身份证,因为“杀人犯案底”,他被辞退了。至于其他工作,最长的一份也只持续了4个月,“或多或少都和背着罪名有关系”。

其中,他最念念不忘的是在北京的公交车上当安全员。“那活儿舒服,每天跟车转悠,一个月到手4000多元,包吃包住,不累”,最重要的是,工作是他自己找来的,没人知道他的过去。

但是,为了伸冤,也为了安家,他还是辞掉了这份最喜欢的工作。

外出打工时,他多数时候吃住在公司,每月4000多元的工资基本全攒了下来。辞掉最后一份工作时,他的打工收入不知不觉已积攒了10多万元。

对钱,他一直格外敏感。

他不讲究吃穿,在商场打工时老板送的运动服,他还在穿。他基本只买便宜货,只买当下要用的东西。回忆起最“奢侈”的一次消费,他的答案是:去置办厨房用品,别人说煤气罐买一个就行,他买了两个。

事发前,他在村里务农,母亲患精神病走失,父亲病逝,家里只有他和哥哥两个人。表哥和姐夫都证实,在这个只有20多户人家的村子,他家的经济状况始终是“垫底的”,靠表哥一家救济。

他出事没多久,哥哥南下打工,移居其他城市。在监狱里,他得到的探望是最少的,也因此几乎没有额外的金钱来源。他纺纱、编汽车垫、做门窗,每个月能换来100多元,这些钱里,一半用来购买牙膏、香皂之类的生活必需品。

因此,拿到国家赔偿后,他付清了律师费和购房等开支,决定不管什么投资、理财,“要冒险的”绝不考虑。他没有抽烟喝酒的嗜好,不沾赌钱打牌的习惯,游戏也不怎么玩,“花钱的都不干”。

姐夫、表哥都说,刘忠林没啥爱好,最大的热情是“成家”——姐夫王贵贞记得,在无罪宣判的法庭里,他就曾提出这个想法。

“有小孩,就有个奔头,不是说我自己往前奔,孩子就推着你往前走。”说起这件事,刘忠林压低了声音。

有时候,眼前晃过小孩的身影,他的眼神会定住几秒。他和小自己22岁的妻子,聊得最多的是对未来的畅想。他承认,刚结婚那段日子,自己偷偷想过未来孩子的名字。不过,“现在说那都没用了。”

遇上现任妻子,刘忠林恋爱了。在他眼里,对方挺实在,“说到的都能做到,没撒过谎”。他兴奋地给不少人看过自己的结婚证,甚至觉得,自己就要“有后了”。

他们认识4个月就结婚了。他不觉得这个决定太着急。“我这个岁数了就想好好过日子,没啥要求,看着行就行,还等什么呢?”

妻子生于他入狱的1990年,是二婚,有一个孩子。两人办了酒席。酒席上的一些亲戚暗暗担心,两人岁数相差太大,不一定过得来。

很长一段日子里,为刘忠林申请国家赔偿的北京华一律师事务所的屈振红成了他最信任的人。他常常半夜发微信给屈振红,“国家赔偿怎么还不下来?”“指纹门锁该怎么装?”

屈振红见过他妻子,在她看来,两人无论年龄还是消费观念都不太相近,她记得自己也曾直接或间接地跟刘忠林提过。不过,他坚持自己的选择。

婚后,他们加盟开了一家烤肉拌饭店,店面选在了妻子的娘家附近。夫妻二人照顾这个饭店,差不多刚刚好。刘忠林算过,每天大约能赚500元。

这本是朝着理想的生活奔去,可矛盾也就此激发。刘忠林发现,妻子常把店里的入账拿走,还跟他说,应该给自己开四五千元的工资;每过五六天,她会开口提到缺钱,每次刘忠林会拿给她两三千元,前前后后,拿出了差不多近10万元。

买房和买车时,刘忠林记得,自己揣着身份证,可一到登记的关口,妻子总会先甩出她的证件。后来,他提过加上自己的名字,可得到的答复都是,“咱俩的东西,算那么清楚干吗呀?”

他后来警惕,不给钱了。他觉得,此后,两个人总是因为琐碎的小事吵架。8月5日,在最激烈的一次争吵后,女方打包了行李,离开了家。

截至发稿,记者多次拨打女方的电话,始终未被接听。她出席了离婚案的审判,当庭表示对归还汽车和住房没有异议。但她提出,自己账户上已经没有15万元,无力归还。至于首饰,她也希望能够保留。

刘忠林会时常想起监狱里的生活,“都是苦的,没有一点自在”。他也有要好的狱友,但出狱后,大家都默契地不再联系。

在他看来,自己始终是“孤零零”的。除了帮他“跑案子”的二姐和姐夫王贵贞;入狱头几年,表哥常春祥和妻子去看过他几次,后来身体不好也就作罢;哥哥曾去看他,但除了前几年,后来再没帮他申诉过。

冤案的申诉更多是他一个人完成的。他羡慕狱友常有家人探望。为了给自己伸冤,只有小学二年级文化的刘忠林“一个字一个字抠”,不会就查字典,去学习一本本法律书。

在监狱里,他给亲戚们写过信,可出狱了,几个人坐下聊聊,他却发现,很少有人能聊在一起。

买房、买车、离婚,他没跟任何人商量。已远离他生活多年的哥哥向他要50万元装修费,他没给,在手机里把哥哥拉黑了。

王贵贞认为,经过这些年的牢狱生活,刘忠林的性子变了,遇到小事容易发脾气。更多的矛盾是源于钱,他们提醒他注意别被骗,说多了,刘忠林也不乐意听。

每次回村,刘忠林会住在表哥常春祥家。赔偿款下来后,传来传去,有人认定刘忠林给了表哥10万元,为此,常春祥不得不避嫌,表示“不敢再掺和”他的那些事。

在刘忠林定居的吉林省辽源市东丰县,这个名字已经不像平反时那样出名了。只要他不主动说起,从没有人认出他来。他希望少说以前的事,“过去的都过去了”。

女方名下的汽车就停在小区里,在一排普通轿车中间,这辆红色的奔驰车过于耀眼,他干脆把车罩上了车衣。前不久,他还和表哥商量过,要把车停到老家,“天天怕被人刮,放农村更安心。”

除了学车,刘忠林大部分时间都窝在家里,有时候看电视到凌晨,直接睡倒在沙发上。他等待另一份判决。

“要是结果不满意,我肯定再上诉,一样打到底。”他斩钉截铁地说。

结婚照还挂在他家的显著位置,家里妻子的生活用品也没动地方。他的微信昵称一直是“努力的奋斗我爱我家”。最近一次和妻子通话,是他主动打给妻子,“我就问你一句话,你从开始到现在,有没有真心想跟我好好过?”

关于这个问题,他自己认真想过,觉得“不敢确定”。

他有把握,以后能照顾好自己,也能盯住剩下的一半赔偿金,“没啥花钱的地方”。按原本的计划,这些钱会留给家庭。

但现在,家里又只剩他自己了。

“属于我的时间不多了。”他甚至念叨,“说不定哪天就没了呢。”

刘忠林时常查看微信,可实际上,他的两个微信号的好友加起来一共不到60个。除了姐夫一家、表哥、哥哥和律师,剩下的都是记者。

他已经忘了,拿到赔偿款的那天,他曾在微信群里感谢所有关注他的律师和记者们,写下对大家的新年祝福,也留下了一句对自己的祝愿,希望“能做到真正的自己,(迎来)属于自己的一年”。

中国青年报·中国青年网记者 王景烁 来源:中国青年报

声明:网上天津登载此文出于传送更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供网友参考,如有侵权,请与本站客服联系。信息纠错: QQ:9528213;1482795735 E-MAIL:1482795735@qq.com